Doc. XXIII, N. 6

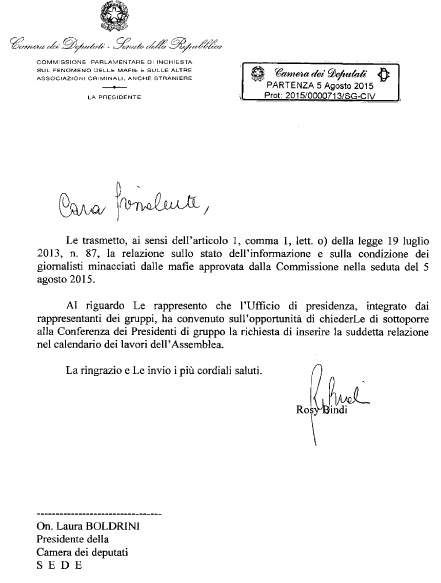

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

(istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87)

(composta dai deputati: Bindi, Presidente, Attaguile, Segretario, Dorina Bianchi, Bossa, Bruno Bossio, Carbone, Carfagna, Dadone, Di Lello, Segretario, D'Uva, Fava, Vicepresidente, Garavini, Magorno, Manfredi, Mattiello, Naccarato, Nuti, Occhiuto, Piccolo, Piepoli, Sarti, Scopelliti, Taglialatela e Vecchio; e dai senatori: Albano, Buemi, Bulgarelli, Capacchione, Consiglio, De Cristofaro, Di Maggio, Esposito, Falanga, Fazzone, Gaetti, Vicepresidente, Giarrusso, Giovanardi, Lumia, Mineo, Mirabelli, Molinari, Moscardelli, Pagano, Perrone, Ricchiuti, Tomaselli, Torrisi, Vaccari e Zizza)

RELAZIONE SULLO STATO DELL'INFORMAZIONE E SULLA CONDIZIONE DEI GIORNALISTI MINACCIATI DALLE MAFIE

(Relatore: On. Claudio Fava)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 5 agosto 2015

Comunicata alle Presidenze il 5 agosto 2015

ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge 19 luglio 2013, n. 87

INDICE

| 1) Attività del Comitato e obiettivo dell'inchiesta | Pag. | 7 |

| 2) Il giornalismo offeso | » | 10 |

| 2.1) Violenza e sottocultura | » | 10 |

| 2.2) I felpati avvertimenti, le nuove mafie, l'offensiva della ’ndrangheta al nord | » | 11 |

| 2.3) Pagato per non scrivere | » | 15 |

| 2.4) La «normalizzazione» dell'emittente siciliana Telecolor | » | 18 |

| 2.5) La mafia nel litorale romano | » | 22 |

| 2.6) La solitudine dei cronisti minacciati | » | 24 |

| 3) Gli elementi di fragilità del mestiere di giornalista | » | 26 |

| 3.1) La sottovalutazione del fenomeno delle minacce | » | 26 |

| 3.2) L'informazione precaria: freelance, sommersi, marginali | » | 27 |

| 3.3) Le «persuasioni legali» | » | 28 |

| 4) I condizionamenti all'informazione | » | 33 |

| 4.1) Il giornalismo in terra di camorra | » | 33 |

| 4.2) L'informazione in Sicilia | » | 39 |

| 4.2.1) Mario Ciancio e il sistema di potere mafioso a Catania | » | 40 |

| 4.2.2) Il Giornale di Sicilia | » | 48 |

| 4.3) L'informazione in Calabria e il caso di Calabria Ora | » | 58 |

| 5) Deontologia, contratti, freelance | » | 73 |

| 5.1) L'Ordine dei giornalisti | » | 73 |

| 5.2) La Federazione nazionale della stampa | » | 76 |

| 6) La libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a essere informati | » | 78 |

| 6.1) L'articolo 21 della Costituzione | » | 78 |

| 6.2) La legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47) | » | 79 |

| 6.3) Il delitto di diffamazione a mezzo stampa | » | 80 |

| 6.4) L'articolo 57 del codice penale | » | 81 |

| Pag. 6 | ||

| 6.5) Le azioni a tutela dell'offeso e l'abuso del loro esercizio | Pag. | 82 |

| 6.6) La tutela contrattuale dei giornalisti e i freelance | » | 10 |

| 7) Il percorso di riforma legislativa in Italia | » | 84 |

| 7.1) La posizione della Corte europea per i diritti dell'uomo | » | 84 |

| 7.2) Il progetto di legge n. 925 | » | 86 |

| 7.3) I rimedi legislativi auspicati nel corso dell'inchiesta parlamentare | » | 87 |

| 8) Le prospettive di riforma | » | 89 |

| 8.1) Il delitto di diffamazione come possibile limite alla libertà di informazione | » | 89 |

| 8.2) La tutela del diritto di informare | » | 97 |

| 8.3) La tutela del diritto ad essere informati | » | 98 |

| 9) Conclusioni | » | 100 |

1) Attività del Comitato e obiettivo dell'inchiesta.

Per le mafie controllare i propri territori, garantirsi impunità, costruire consenso e legittimità sociale vuol dire anche sottomettere la libera informazione, pretendere rispetto, costringerla al silenzio.

L'osservatorio Ossigeno per l'informazione ha censito in questi anni un vasto e drammatico repertorio di minacce, attentati, avvertimenti ai danni di migliaia di giornalisti: 2060 dal 2006 al 31 ottobre 2014, con un costante incremento che ha registrato il suo picco nei primi dieci mesi del 2014: 421 atti di violenza o di intimidazione, quasi tre ogni due giorni.

Molti – più di trenta – anche i giornalisti sottoposti a misure di tutela dal Ministero dell'Interno: l'ultimo, Sandro Ruotolo, inviato della trasmissione televisiva Servizio pubblico, costretto alla scorta dopo le pesanti e dirette minacce che gli sono state rivolte dal boss della camorra Michele Zagaria.

Il repertorio spazia dagli avvertimenti nel tipico linguaggio criminale (pallottole recapitate a casa, bombe inesplose, lettere e telefonate minatorie, linciaggi mediatici sui social network) alle violenze vere e proprie (aggressioni fisiche e danneggiamenti) fino agli abusi del diritto (centinaia di querele e di azioni legali di risarcimento pretestuose, esercitate o semplicemente minacciate, che hanno un solo obiettivo: intimidire, indurre al silenzio e all'autocensura il giornalista o la testata).

Non esistono zone franche: lo scorso anno solo Val d'Aosta e Molise non hanno registrato aggressioni o intimidazioni contro l'informazione. Il vecchio paradigma di una violenza mafiosa concentrata nelle regioni meridionali è ormai superato da una realtà che indica nel Lazio la regione in cui si registra la maggior parte di episodi di minacce ai danni dei giornalisti, 26 dall'inizio del 2015 (seguono la Campania con 20 episodi, la Puglia e la Lombardia con 18). E non è una coincidenza se due tra i casi più recenti (l'attentato sventato ai danni di Giovanni Tizian e le ripetute gravi minacce nei confronti della giovanissima cronista Ester Castano) vanno collocati rispettivamente in Emilia Romagna e in Lombardia.

Probabilmente queste cifre sono la punta dell’iceberg perché tengono conto solo degli episodi conosciuti o denunciati: che restano minima parte rispetto ai veri ordini di grandezza della violenza mafiosa contro i giornalisti. Se assumiamo l'indice proposto dall'osservatorio Ossigeno per l'informazione, che suggerisce di moltiplicare per dieci i casi noti, superiamo ogni anno le quattromila vittime dirette e indirette su una popolazione complessiva di 110 mila giornalisti iscritti all'ordine. Storie e numeri più che sufficienti per legittimare, nell'opinione pubblica straniera e nei rilevamenti di alcune grandi organizzazioni internazionali (dall'OCSE a Reporters Pag. 8Sans Frontiéres all'IPI di Vienna), l'urgenza di un «caso Italia». Al quale va aggiunto, come suggello storico, il numero tragicamente alto di giornalisti uccisi dalle mafie

e dal terrorismo: ben undici. Troppi, in un Paese democratico che dovrebbe avere nella libertà di informare e di essere informati uno dei capisaldi della propria cultura democratica.

Partendo da queste considerazioni, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 19 luglio 2013, n. 87, ha costituito uno specifico Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione che trae previsione dall'articolo 13 del proprio Regolamento interno («la Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più Comitati ovvero con l'istituzione di Gruppo di lavoro su temi specifici. [...] La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito da apposito Regolamento, specifici compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato. [...] Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione»).

Tale Comitato è stato investito del compito di conoscere, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione. Il piano di lavoro del Comitato ha inteso mettere a fuoco soprattutto alcuni profili:

le diverse modalità in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti;

la molteplicità di cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o legate ad altri soggetti (esponenti delle comunità politiche, gruppi di potere economico o finanziario), che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi;

le conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione (l'isolamento dei giornalisti minacciati, l'autocensura delle vittime, le censure imposte dagli editori o dai direttori);

la diffusione geografica del fenomeno, con un'attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze (silenzi, isolamento, censure e autocensure) si manifestano in modo più evidente;

la sostanziale invisibilità di questa violenza, diffusa ma spesso ignorata o minimizzata dagli stessi organi di informazione (per distrazione, per rimozione o per convenienza);

il caporalato giornalistico e la marginalità professionale della maggior parte delle vittime (freelance, lavoro nero, pagamenti a cottimo a tariffe indecorose) che le rende particolarmente deboli di fronte agli atti di intimidazione. E che rappresenta il più sottile tra i tentativi di condizionamento;

i rimedi a una legislazione sulla stampa, che andrebbe riformata e allineata agli standard europei sulla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto/dovere di informare (favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato, fermare le querele temerarie, garantire la copertura delle spese legali, limitare le richieste di risarcimento dei danni...).

Il Comitato è stato chiamato a indagare anche l'altro aspetto del problema: l'informazione contigua, compiacente o persino collusa con le mafie. Perché se è vero che gli episodi di compiacenza a volte sono il prodotto delle minacce subite, è pur vero che esiste un reticolo di interessi criminali che ha trovato in alcuni mezzi d'informazione e in alcuni editori un punto di saldatura e di reciproca tutela.

In entrambi i casi – giornalisti minacciati e giornali dalla posizione deontologicamente non corretta – a patirne le conseguenze è la libertà dell'informazione: chi intimidisce un giornale o corrompe un giornalista procura un immediato e rilevante danno sociale all'intera comunità civile.

Naturalmente l'obiettivo di questa relazione non è una storia del giornalismo italiano – che è complessa, generosa e ricca di passione professionale e civile – ma un'indagine sui tentativi di condizionamento che ha subito e subisce la stampa da parte delle organizzazioni criminali.

È una premessa d'obbligo soprattutto pensando al giornalismo siciliano. La relazione documenta anche significativi episodi di opacità: ai quali va però idealmente affiancata la vitalità di una tradizione giornalistica che ha avuto proprio in Sicilia autorevoli interpreti. Non è un caso se otto dei nove giornalisti uccisi dalla criminalità mafiosa siano caduti nell'isola: segno della qualità di un mestiere e di una vocazione che non sono mai stati piegati, nemmeno dalla follia omicida di cosa nostra.

Il 18 luglio 2014 è iniziata l'attività di inchiesta parlamentare del Comitato, coordinato dal vicepresidente Claudio Fava. Sono state svolte trentaquattro audizioni – sia in Comitato che in seduta plenaria – di giornalisti, direttori di quotidiani, presidenti regionali dell'Ordine dei giornalisti, nonché del presidente nazionale dell'Ordine e del segretario della Federazione nazionale della stampa. Sono stati altresì auditi magistrati che, a vario titolo, potevano fornire un contributo sulla materia oggetto di analisi.

In particolare sono stati sentiti: i giornalisti del quotidiano la Repubblica Carlo Bonini (14.10.14), Enrico Bellavia (18.07.14) e Federica Angeli (23.09.14), Lucio Musolino de Il Fatto Quotidiano (14.10.14), Giovanni Tizian e Lirio Abbate del settimanale l'Espresso (25.07.14); la senatrice Rosaria Capacchione, giornalista de Il Mattino (21.10.14); la responsabile del programma televisivo Report, Milena Gabanelli; i giornalisti Michele Albanese (07.10.14), Roberto Rossi (01.08.14), Franco Castaldo (09.09.14), Domenico Valter Rizzo (09.09.14), Gaspare Giacalone (16.09.14), Giuseppe Maniaci (16.09.14), Luigi Centore (23.09.14), Milena Gabanelli (10.03.15); la direttrice di Radio Siani, Amalia de Simone e il presidente della Cooperativa Giancarlo Siani, Giuseppe Scognamiglio (30.09.14), il direttore del quotidiano Corriere del Mezzogiorno, Antonio Polito e il direttore del quotidiano Il

Mattino, Alessandro Barbano (Commissione plenaria del 19.11.14), il direttore del Corriere della Calabria, Paolo Pollichieni (31.10.14), il direttore della Gazzetta del Sud, Alessandro Notarstefano (04.11.14), il direttore del quotidiano Il Garantista, Piero Sansonetti (09.12.14), il condirettore del Giornale di Sicilia, Giovanni Pepi (12.02.15); l'ex direttore de La Sicilia Nino Milazzo (20.07.2015); l'ex direttore di Telecolor Michela Giuffrida (28.07.15); il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Giovanni Salvi (Commissione plenaria del 15.01.15); il sostituto procuratore presso la procura della Pag. 10Repubblica di Roma, Giovanni Musarò (commissione plenaria del 21.04.15), il direttore dell'osservatorio Ossigeno per l'informazione, Alberto Spampinato (10.03.15), il presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei

giornalisti, Vincenzo Iacopino (Commissione plenaria del 17.03.15), il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli (20.11.14), il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia, Riccardo Arena. (27.11.14), il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri (17.12.14), il presidente della Federazione nazionale della stampa, Santo Della Volpe e il segretario della Federazione nazionale della stampa, Raffaele Lorusso (Commissione plenaria del 26.03.15).

Il giornalista Roberto Saviano, pur invitato, non ha ritenuto di accettare l'invito a essere audito.

L'editore Mario Ciancio, in qualità di imputato per i medesimi fatti su cui sarebbe stato ascoltato dal Comitato, non è stato audito avendo preannunciato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere.

Durante i dieci mesi di attività del Comitato, la Commissione ha inoltre acquisito documentazione per l'approfondimento dei temi trattati, depositata dagli stessi auditi o acquisita d'ufficio. Altri atti utili all'indagine del comitato sono stati acquisiti presso gli uffici giudiziari competenti.

2) Il giornalismo offeso.

2.1) Violenza e sottocultura.

L'audizione del giornalista Roberto Rossi (1) – autore con Roberta Mani del libro “Avamposto nella Calabria dei giornalisti infami” (2) – ha fornito al Comitato un approfondito e attento spaccato sulle vicende del giornalisti minacciati, soprattutto in una terra di frontiera particolarmente esposta come la Calabria.

«Lettere minatorie, pallottole imbustate, incursioni in casa, cartucce abbandonate davanti alla porta della redazione, macchine incendiate, aggressioni a colpi di bastone, botte al giornalista e ai suoi familiari, sequestri di persona, danneggiamenti alle auto, bombe molotov lanciate contro il portone di casa, taniche di benzina adagiate sul tavolo della veranda, proiettili messi in fila sul davanzale di casa, convocazioni nella casa del boss, irruzioni in redazione, colpi di pistola contro l'autovettura nel cuore della notte: tantissime le tipologie dei messaggi intimidatori, in alcuni casi chiaramente riconducibili a precisi articoli, che colpivano per lo più gli interessi economici degli imprenditori mafiosi, talvolta svelavano i legami con la politica o semplicemente raccontavano di un arrestato il cui familiare era particolarmente suscettibile. In molti casi, però, è stato difficile da parte nostra individuare il pezzo che

aveva dato fastidio, a volte perché nemmeno il cronista minacciato lo sapeva, a volte perché si è preferito non fare ipotesi che avrebbero potuto compromettere le indagini in corso».Pag. 11

Traendo spunto dall'inchiesta condotta per il suo libro, Rossi ha provato a ricostruire anche il contesto sociale e umano, non solo professionale, in cui si trova a operare la maggior parte dei giornalisti che ha subito minacce dalle mafie. Ne emerge un dato di grande e preoccupante solitudine, tanto più esplicita quanto più ci si muove verso le periferie del Paese.

«Sicuramente un dato accomuna tutte queste storie, quello esistenziale: l'isolamento al quale sono costretti loro e le loro famiglie. Sono spesso corrispondenti, vivono in piccoli centri nei quali sono l'unica voce informativa. Le ostilità sono all'ordine del giorno: gli sguardi maligni, le mezze parole, gli incontri per strada. Il termine “infame”, quello col quale vengono apostrofati questi giornalisti, dice chiaramente della schizofrenia ambientale cui sono costretti: abitano quel territorio, ne sono parte integrante per cultura e abitudini, eppure sono considerati, per il lavoro che fanno, un corpo estraneo, qualcosa da espellere, un cancro. Gli infami sono quelli che svelano un segreto. È come se tradissero quel territorio svelandone il retroscena. Una delle accuse che viene spesso mossa a questi giornalisti, da parte della gente comune come da parte dei potentati politici, è quella di gettare fango

sulla Calabria, di tradire il territorio».

2.2) I felpati avvertimenti, le nuove mafie, l'offensiva della ’ndrangheta al nord.

Tra le numerose audizioni – invero tutte interessanti, seppur nelle loro peculiarità – alcune spiccano per l'esaustività dei temi trattati. È il caso, ad esempio, di Enrico Bellavia (3), giornalista de la Repubblica che, nel descrivere la propria vita professionale, ha delineato uno spaccato inedito delle criticità che caratterizzano oggi in Italia il mestiere di giornalista. Ovvero: non solo minacce, avvertimenti, aggressioni ma anche suggerimenti, soprattutto verso i giornalisti più impegnati sul terreno della cronaca giudiziaria.

«Nella biografia di alcuni dei giornalisti, poi uccisi dalla mafia, non necessariamente si riscontrano lettere anonime. Si riscontrano molto più felpati avvertimenti, magari sottovalutati, o l'idea che si erano fatte le cosche che quel collega servisse un partito mafioso piuttosto che un altro. [...] Mi sono trovato con uomini che mi spiegavano che non avevo capito niente e che bisognava leggere le cose in un altro modo. Quelli erano i felpati consigli di chi forse aveva un interesse a dirottare le indagini in una direzione piuttosto che in un'altra. Il clima fondamentalmente minaccioso era quello dell'avvocato dei boss, dell'avvocato difensore di boss importanti che ti diceva: «Hai scritto un sacco di sciocchezze», oppure «Guarda che il mio cliente è particolarmente incazzato con te» e quasi te lo dice come consiglio».

Bellavia ha ricordato le lettere anonime ricevute in occasione della pubblicazione di un suo libro-intervista con il boss di cosa nostra e collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, «...ritenuto tra i più attendibili nei processi che hanno esplorato la cosiddetta zona grigia, cioè i rapporti tra mafia e colletti bianchi, tra mafia e servizi segreti. Pag. 12[...] In una parte dell'intervista Di Carlo riconosceva di avere incontrato in cella, mentre era detenuto in Inghilterra, l'ex capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. L'incontro era finalizzato a cercare dei contatti con l'organizzazione mafiosa per fermare Giovanni Falcone. La datazione è molto importante, perché siamo prima del fallito attentato dell'Addaura. [...] Di Carlo ebbe modo di soffermarsi su alcuni personaggi che, a suo dire, avevano avuto rapporti con cosa nostra. Per questa ragione

è arrivata la prima lettera, che faceva esplicito riferimento a Di Carlo e mi raccomandava di stare lontano da queste tematiche, perché queste “cose del passato – c'era scritto e espressamente così – possono far male”».

Anche Bellavia sottolinea la condizione di maggiore difficoltà dei colleghi delle redazioni più periferiche.

«Io ho avuto la grande fortuna di lavorare in una grande città, Palermo, il che consente comunque un certo anonimato nel privato. Cosa diversa è per chi lavora in un piccolo centro. Penso al collega Dino Paternostro a Corleone, a Cosimo Di Carlo a Corleone, a Pino Maniaci a San Giuseppe Jato e a Partinico... In un posto piccolo il boss lo incontri al bar. Al bar lui sa quanti cannoli comprerai per andare a pranzo dalla suocera, dove vanno a scuola i tuoi figli, che percorso fanno, chi frequentano, chi vedono, quali interessi hai coltivato nella tua vita, dove hai comprato casa, quali terreni hai, se vai in campagna il sabato, se ci vai la domenica, se zappi da solo, se sei in compagnia del contadino, se raccogli l'olio, da chi ti servi per il frantoio, da chi hai comprato il trattore e dove custodisci il trattore...».

Ed ancora, sulle difficoltà del lavoro dei freelance, senza alcuna garanzia contrattuale.

«C’è anche una precarizzazione diffusa del lavoro. Molti dei colleghi che ricevono minacce, se gratti gratti, vedi che non hanno neanche la copertura previdenziale, figuriamoci la copertura professionale e tutto il resto. La permeabilità è legata a un sistema imprenditorial-commerciale profondamente inquinato. Noi dobbiamo recuperare l'attenzione per quei giornalisti che lavorano in provincia. Quelli dei grandi centri o dei grandi giornali non dico che non rischino, anzi, rischiano, vanno tutelati e a loro vanno tutta la nostra solidarietà e il nostro supporto; ma chi lavora in un piccolo centro e spesso in realtà editoriali molto opache, non solo dal punto di vista contrattuale, è particolarmente esposto».

C’è anche un'ostilità che non ha bisogno di parole, quando le decisioni prese contro i giornalisti non devono essere minacciate ma solo eseguite.

Paolo Pollichieni, direttore del Corriere della Calabria, una lunga esperienza sul fronte dell'informazione calabrese, ha raccontato al Comitato (4): «Ho subìto due attentati. Per due volte hanno sparato alla mia macchina, per due volte hanno messo una bomba alla mia macchina. Io non ho mai avuto in trent'anni una lettera di minaccia. Mai. Devo dirvi che io sapevo che qualcosa mi sarebbe successo. Il primo caso per una serie di articoli su Locri che avevo sollevato io e soltanto io. All'epoca lavoravo alla Gazzetta del Sud. [...] Un noto killer della cosca Cordì di Locri venne intercettato mentre saliva in montagna con dieci copie de L'Espresso che riprendevano quell'articolo. Io capii Pag. 13bene che quelle dieci copie erano destinate ai latitanti e capii bene che i latitanti dovevano discutere che cosa fare per

quell'episodio. Pertanto, quando qualche giorno dopo arrivò la bomba, non me ne sorpresi. Questo lo dico anche perché la ’ndrangheta, quando colpisce veramente, lo fa in maniera che non ci possano essere equivoci. La sua rivendicazione deve essere alta e forte. Il bigliettino «stiamo valutando se...», «avremmo intenzione di...» paradossalmente ci tranquillizza. Io, che ho la responsabilità di avere giovani cronisti molto in gamba, molto bravi, che stanno sul territorio e per i quali sento anche il peso morale della loro esposizione fisica, se arriva una lettera di minacce, ovviamente autentica, non taroccata, la considero un motivo di tranquillità. Il silenzio che circonda le nostre inchieste più eclatanti, invece, ci toglie il sonno».

La più recente minaccia rivolta da Massimo Carminati – personaggio di spicco della cosiddetto «mafia capitale» – a Lirio Abbate ci riporta all'audizione del giornalista de L'Espresso, sotto scorta da molti anni perché minacciato più volte da mafia, camorra e ‘ndrangheta (5).

Dalle carte dell'inchiesta su Roma risulta come Massimo Carminati, a capo del sodalizio criminale che a Roma controllava appalti e finanziamenti pubblici con metodi mafiosi, parli più volte di Lirio Abbate (6). In particolare, in una delle intercettazioni, registrata il 7 dicembre del 2012, Carminati afferma: «Finché mi dicono che sono il re di Roma mi sta pure bene, come l'imperatore Adriano... però sugli stupefacenti non transigo, lunedì voglio andare a parlare col procuratore e dirgli: se sono il capo degli stupefacenti a Roma mi devi arrestare immediatamente. Non so chi cazzo è questo Abbate, questo infame pezzo di merda, finché mi accusano di omicidi... ma la droga no... come trovo il giornalista gli fratturo la faccia... tanto sarà scortato, così gli aumentano pure la scorta».

Non pare altresì casuale l'inquietante episodio che ha visto coinvolto a Roma Lirio Abbate allorquando, nello scorso settembre, era stata fatta trovare, sotto la redazione del suo giornale, un'auto con all'interno alcuni proiettili ed un biglietto indirizzato al giornalista. Tutto ciò a distanza di qualche settimana da un altro episodio, l'inseguimento dell'autovettura della polizia, su cui viaggiava l'Abbate, speronata da due individui uno dei quali è riuscito poi a fuggire.

Lirio Abbate è stato esplicito non solo sui rischi cui vanno incontro oggi molti giornalisti ma anche sul rischio che l'informazione stessa resti irretita in un contesto opaco o strumentale per i poteri mafiosi. È un punto che questa relazione affronta diffusamente più avanti ma è utile registrare qui il pensiero del giornalista palermitano.

«Le indagini antimafia che soprattutto negli ultimi quindici anni si sono sviluppate in Sicilia e in Calabria ci hanno fatto conoscere una mafia e una ’ndrangheta sempre molto interessate all'informazione, in particolare a quella locale. In un salotto bene di Palermo, quello del medico mafioso di Brancaccio Giuseppe Guttadauro, nel 2001 le intercettazioni ambientali hanno registrato che i capimafia si riunivano Pag. 14proprio in quel posto, a casa di Guttadauro, con Guttadauro in testa, e discutevano del fatto che per i mafiosi fosse importante coinvolgere i giornalisti nel loro progetto. Essi volevano interessare i giornalisti a livello di stampa nazionale per fare gli interessi di cosa nostra. È importante per la mafia influenzare anche l'opinione pubblica, perché la mafia è fatta anche di consenso».

Particolare, per come ne venne a conoscenza lo stesso giornalista, è la storia di Giovanni Tizian, sotto scorta dal dicembre del 2011. All'epoca Tizian, figlio di una vittima innocente della ’ndrangheta, lavorava principalmente per la Gazzetta di Modena, sulla quale aveva pubblicato diversi articoli dedicati alle infiltrazioni mafiose, in particolare nell'edilizia e nel gioco d'azzardo legale. Uno dei boss di cui si parlava negli articoli, Nicola Femia detto Rocco, nel corso di alcune telefonate intercettate si dilunga a parlare dei «fastidi» che gli articoli di Tizian stanno procurando alla sua attività, e pensa di bloccare il giornalista anche «sparandogli in bocca».

Ecco come Tizian descrive Femia nel corso dell'audizione (7): «Un imprenditore molto potente, rispettato da tutti, con ottime amicizie e relazioni in Emilia Romagna, ma che in passato era un narcotrafficante. Quando scrivevo di lui per la prima volta, infatti, aveva già una condanna per 23 anni in appello, eppure in Emilia Romagna si era riciclato ed era rispettato da tutti. L'organizzazione di Femia verrà arrestata nel gennaio 2013 e si scopriranno varie relazioni che Femia e la sua famiglia avevano anche con i servizi segreti. Femia aveva addirittura tentato di “comprare” la sentenza dei 23 anni in Cassazione attraverso due professionisti romani».

Al processo scaturito da questa indagine, Giovanni Tizian – nel frattempo passato a lavorare per il settimanale l'Espresso – si è costituito parte civile affiancato dall'Ordine dei giornalisti. La scelta non è stata gradita dagli imputati che, già alla prima udienza, hanno accolto Tizian nell'aula del tribunale con un florilegio di messaggi minacciosi. Evidentemente aver reso pubblico sulla stampa il ruolo criminale dei Femia è stato ritenuto dall'organizzazione più deleterio delle stesse indagini che, come detto, erano già concentrate su quella famiglia ben prima degli articoli di Tizian sulla Gazzetta di Modena. Per le cosche mafiose, le inchieste della magistratura rientrano nel perimetro dei rischi possibili; gli articoli e le sottolineature della stampa sono considerate invece un'intollerabile invasione di campo. Da punire. Anche «sparando in bocca»...

La Gazzetta di Modena ha avuto sicuramente il merito di dare ampio risalto agli articoli di Tizian e di sostenerlo anche dopo le minacce, ma è significativo dello stato complessivo di questo mestiere rilevare, dalle stesse parole del giornalista, quali erano le sue condizioni contrattuali mentre lavorava a quell'inchiesta: «Il mio primo contatto con la Gazzetta di Modena è del 2006. Non è un contratto, parliamo sempre di una lettera di incarico per pezzi pagati 4 euro ciascuno, più il rimborso della benzina». Solo dopo la vicenda delle minacce, la sua situazione contrattuale evolve: «Subito un contratto di collaborazione con un fisso, quindi non giornalistico, con Pag. 15il gruppo Espresso di cui la Gazzetta di Modena fa parte. Dal 10 marzo 2014, invece, un contratto giornalistico per il settimanale

l'Espresso».

Nel corso dell'audizione Tizian ha sottolineato come la questione dell'equo compenso non sarebbe comunque risolutiva, mentre andrebbe affrontato il capitolo di un diverso riconoscimento contrattuale dei freelance, valutandoli come collaboratori che apportano contenuti nuovi alla testata per la quale scrivono e non come un sotterfugio contrattuale utile a nascondere lavoro precario e sottopagato.

2.3) Pagato per non scrivere.

L'audizione del giornalista Francesco Castaldo (8) è stata svolta dall'VIII Comitato al fine di riepilogare una vicenda che lo ha visto protagonista e che riguarda la lunga controversia di lavoro che lo ha opposto al giornale per il quale lavorava, La Sicilia. Una vicenda abbastanza complessa dal punto di vista giuridico, anche per le ragioni e per le conseguenze che ha prodotto.

Francesco Castaldo, come dallo stesso riferito nel corso dell'audizione, è ancora oggi – per sentenza – dipendente della Domenico Sanfilippo Editore (9), con la qualifica di capo servizio. Percepisce regolarmente lo stipendio ma non lavora, nel senso che il suo direttore-editore Mario Ciancio non lo fa lavorare e soprattutto gli impedisce di entrare nella redazione di Agrigento, dove ha lavorato fino al 1996 come capo della redazione occupandosi principalmente di vicende di mafia.

Castaldo ricorda al Comitato la vicenda che suo malgrado l'ha visto protagonista: «Ha inizio nel 1995 quando, nel corso di un'udienza del maxiprocesso di Agrigento che si svolse a Roma, scrissi ciò che venne fuori da quell'udienza, cioè che un pentito accusava un imprenditore all'epoca molto potente, Filippo Salamone, di essere vicino alla mafia. (10) Immediatamente dopo, in seguito a un incontro tra il mio editore-direttore Ciancio e il Salamone, venni trasferito a Catania».

Il giornalista, soffermandosi sulle modalità che hanno determinato i propri trasferimenti, rappresenta: «Il primo trasferimento era motivato fittiziamente – questo è emerso processualmente – con una letterina di tre righe: “intendendo avvalerci della sua alta professionalità, la trasferiamo a Catania al settore cronache”. Questo fu il primo documento ufficiale che io contestai, dichiarando che era tutto un trucco, perché dicendo che ero bravo volevano togliermi da lì.[...] Trasferito a Catania mi hanno messo in uno sgabuzzino. [...] Ricordo che non avevo una scrivania né un telefono, mi sedevo nel posto del collega che quel giorno era di corta».

«I processi misero in evidenza esattamente quanto vi sto raccontando. Tutti i trasferimenti e l'unica sospensione che ebbi senza sospensione dello stipendio sono stati cassati, le sentenze ora sono Pag. 16definitive e devo anche dirvi che in sede di risarcimento del danno ad oggi la Domenico Sanfilippo editore mi ha liquidato 604.000 euro. Questa vicenda però non è finita perché, tenuto conto che non mi riporta in redazione come dicono le sentenze, ogni due anni faccio una causa di risarcimento del danno. [...] Nel corso dei procedimenti scoprimmo poi che Ciancio si era incontrato con Salamone, che avevano utilizzato un po’ di gente per gettare fango sul mio nome, sulla mia persona, ma fortunatamente sia in sede civile che in sede giudiziaria sono riuscito a dimostrare l'infondatezza di tutte le cose proditoriamente diffuse, e dal 1996 ad oggi sono diciotto anni che

percepisco lo stipendio e ogni due anni un risarcimento del danno ma non ho più messo piede in redazione ad Agrigento. Per la cronaca, Filippo Salamone è stato arrestato per mafia, è stato condannato definitivamente a sei anni e mezzo, e io sono qui».

Ed ancora, sulla vicenda Salamone: «Per effetto del mio primo articolo Salamone e l'Impresem hanno querelato e citato per danni me e il mio editore. [...] Prima ancora di arrivare al processo scoprii – e da lì capii che c'era stato l'incontro tra Ciancio e Salomone, poi confermato, e che si era parlato del mio trasferimento – che Salamone aveva rinunciato ad ogni attività risarcitoria e ritirato le querele nei confronti di Mario Ciancio. Davanti al tribunale di Catania venni assolto [...] con motivazioni lusinghiere in quanto nella sentenza definitiva si evidenzia che avevo svolto bene il mio mestiere, senza alcuna fantasia o astio nei confronti di chicchessia, [...] Salamone venne condannato a risarcirmi un danno di 26.000 euro.»

Nel corso dell'audizione il giornalista ha focalizzato, seppur sinteticamente, due criticità, peraltro ribadite da altri suoi colleghi auditi: la precarietà contrattuale e le tutele – non sempre efficaci – offerte a livello regionale dall'Ordine dei giornalisti.

Sul primo punto, ricorda Francesco Castaldo: «Sono stato il primo giornalista professionista ad Agrigento. [...] Ho fatto quindici anni di gavetta lavorando a 2.000 lire a pezzo, ho cominciato con la macchina da scrivere e per ottenere un contratto ho impiegato quindici anni. Considerate che sono stato il primo professionista ad Agrigento, il primo fatto da “La Sicilia”, perché fino a quel momento la redazione era frequentata da persone che avevano un lavoro principale. Quindi il primo professionista sono stato io e la redazione ad Agrigento c'era dal 1950: quarant'anni dopo La Sicilia ha fatto un professionista».

Sul ruolo in Sicilia dell'Ordine in relazione alla vicenda che lo ha visto protagonista: «Con una velocità mai vista e prima ancora di cominciare a ragionare, alla conferenza stampa di Salamone (che annunciava la querela nei confronti di Castaldo, ndr.) l'Ordine fece un comunicato dicendo: «abbiamo aperto un fascicolo e ci stiamo occupando di questa cosa», nel senso che era stato aperto un fascicolo nei confronti di Castaldo a seguito delle accuse rivolte a Salamone. [...] Il Presidente portava le carte dall'Ordine a Mario Ciancio a Catania: quando uno che ha un contenzioso con l'editore, tra le carte trova il proprio verbale con la scritta «consegnato a mano a Catania a Mario Ciancio» capisce che non l'hanno fatto neanche disturbare per andarselo a prendere ! Questo succedeva.»

«Successivamente si registrava un cambiamento di rotta: [...] l'Ordine, non questo che aveva aperto l'istruttoria, ma il successivo con Pag. 17Parodi presidente, censurò Mario Ciancio, gli scrisse più di una volta e fece un documento di solidarietà nei miei confronti».

Castaldo ricorda anche la posizione della Federazione Nazionale della stampa: «Ha fatto una battaglia serrata, che però non ha prodotto i risultati sperati perché Ciancio comunque si è arroccato e ha detto “io questa cosa non la faccio !”».

Il Comitato ha voluto approfondire il caso Castaldo anche nel corso dell'audizione del presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia Riccardo Arena (11) (che riprendiamo più diffusamente in altra parte di questa relazione). Questa è la parte dell'audizione dedicata all'argomento:

«RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. Devo dire che il collega Castaldo paga, dal nostro punto di vista, l'anomalia di cui parlavo. Lì abbiamo un editore-direttore nella stessa persona, ma nel caso specifico non agisce come giornalista, bensì come imprenditore, come titolare e proprietario di un quotidiano. È un po’ complicato per noi oggi, per il consiglio di disciplina, intervenire e punire una persona che ha anche un'altra funzione, dato che questa persona è anche direttore. [...] Credo che non agisca neanche il giornalista Ciancio, ma un'azienda che ha deciso di non riavere più al suo interno il collega Franco Castaldo, che credo non abbia più grande interesse, dato che ha ottenuto i risarcimenti e ha una sua realtà professionale.

PRESIDENTE. Per capirlo noi e perché resti ai nostri atti, se ci troviamo di fronte a una figura un po’ patologica, come quella rappresentata da chi è contemporaneamente direttore ed editore, [...] l'Ordine ritiene prevalente la funzione di editore, e quindi fa un passo indietro, o non ritiene comunque di far valere le regole della professione, anche se quel professionista è contemporaneamente un editore ? Il fatto, cioè, di essere anche l'editore, con questa lettura non rischia di diventare una causa di giustificazione per tutto ciò che viene commesso nella funzione e nella veste di direttore, e quindi di giornalista ?

RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. No, non è una causa di giustificazione [...] l'Ordine della Sicilia dovrebbe intervenire su una situazione che va avanti da circa trent'anni o forse anche di più. Esistono anche altre realtà siciliane. A parte quella del Giornale di Sicilia, fino a qualche tempo fa avevamo la Gazzetta del Sud, che aveva una situazione simile. l'ordine nazionale non ritiene illecito quello che avviene. Purtroppo, è un fatto molto inopportuno, molto spiacevole, ma se dobbiamo agire, dobbiamo farlo con la certezza minima di non imbarcarci in un'avventura che finisca con il consolidare...

PRESIDENTE. Quest'Ordine regionale, al di là di quello che ritiene l'Ordine nazionale, ha mai ritenuto di dover mettere per Pag. 18iscritto, anche in forma amichevole, la preoccupazione sull'opportunità di continuare a mantenere le due funzioni ?

RICCARDO ARENA, presidente dell'ordine dei giornalisti della Sicilia. No, non l'abbiamo fatto per iscritto, ma la nostra posizione è assolutamente nota».

2.4) La «normalizzazione» dell'emittente siciliana Telecolor.

Sintomatica dei rischi che si annidano nell'editoria, a causa del controllo monopolistico di taluni segmenti di mercato è la vicenda di Telecolor.

Il giornalista Domenico Valter Rizzo (12) è stato ascoltato dall'VIII Comitato affinché potesse ricostruire una vertenza che lo ha visto tra i protagonisti, cioè il licenziamento di alcuni giornalisti e lo smantellamento de facto della redazione di Telecolor, l'emittente regionale più importante in Sicilia all'epoca dei fatti, di proprietà dell'editore Mario Ciancio.

Nell'audizione, Rizzo ricostruisce anzitutto il contesto editoriale in cui si colloca l'emittente per cui lavorava.

«La vicenda di Telecolor va inquadrata nella situazione dei media catanesi e siciliani. I mass media siciliani sono in grandissima parte sotto il controllo di un unico editore, Mario Ciancio Sanfilippo che non è soltanto proprietario del quotidiano La Sicilia e delle emittenti televisive Antenna Sicilia, Telejonica e Teletna, con tutti i rispettivi canali controllati da queste emittenti, e anche dell'emittente radiofonica Radio SIS, dei siti web LaSicilia.it e LaSiciliaweb, ma ha anche quote del gruppo che controlla il quotidiano più diffuso a Messina e in Calabria, la Gazzetta del Sud, e il 16 per cento del Giornale di Sicilia. Ciancio è anche proprietario del più grosso centro stampa tipografico della Sicilia, centro che stampa numerosi quotidiani nazionali tra cui (li cito perché due vicende riguardano direttamente questo aspetto) la

Repubblica e l'Unità (finché quest'ultimo non ha cessato la pubblicazione). [...] Ciancio è anche vice presidente dell'agenzia ANSA, la cui redazione catanese ha sede nei locali del quotidiano La Sicilia.»

In un quadro fortemente polarizzato dalle iniziative editoriali riferibili a un solo gruppo, Telecolor, ricorda Rizzo al Comitato, «rappresentava oggettivamente un ostacolo a un controllo totale dei mass media in Sicilia».

Telecolor nasce nel 1976, fondata da alcuni imprenditori catanesi, e dopo diversi passaggi editoriali viene totalmente acquisita dal gruppo Italimprese che faceva capo all'imprenditore Eugenio Rendo.

«Dentro questa redazione – ricostruisce Rizzo – si era formato un gruppo di giovani giornalisti, del quale facevo parte anch'io, che non aveva mai avuto alcun tipo di contatto con il gruppo Ciancio. [...] Sostanzialmente eravamo un gruppo di giornalisti che non dovevano dire grazie a nessuno e quindi lavoravamo in maniera assolutamente autonoma. Telecolor non faceva un'informazione barricadera, non Pag. 19faceva un'informazione rivoluzionaria, non faceva controinformazione: faceva un telegiornale come andava fatto, noi raccontavamo i fatti come stavano, senza togliere e senza mettere, senza fare campagne di stampa in una direzione o in un'altra: avevamo la possibilità di fare un telegiornale normale. Questo a Catania non era consentito, in quanto fare un'informazione normale, svincolata dal controllo, diventava un atto rivoluzionario. Bisogna anche dire

che in questo gruppo di giornalisti alcuni si erano formati anni prima, proprio quando erano molto giovani, addirittura nella redazione del Giornale del Sud diretto da Giuseppe Fava. Cito Alfio Sciacca per tutti, ma ce n'erano anche tanti altri».

«Telecolor era diventata anche un grande punto di riferimento nazionale, perché nel momento in cui si verificavano episodi importanti gli inviati di tutti i giornali si concentravano a Telecolor, interagivano con la sua redazione e in determinate situazioni si rilevava una concentrazione anche degli inviati dei grandi giornali internazionali (penso per esempio agli inviati del Guardian, del Financial Time...). Bisogna anche dire che dalla fine degli anni ’80 alcuni di noi avevano assunto l'incarico di corrispondenti di alcuni quotidiani, segnatamente l'Ora, l'Unità, la Repubblica, il Corriere della Sera, Il Mattino e La Stampa, e il sottoscritto era il punto di riferimento della redazione di Michele Santoro da Samarcanda in avanti. [...] C'era un'azione quasi quotidiana, per cui sul quotidiano La Sicilia si scriveva una cosa e noi ne mandavamo in onda

un'altra, sui giornali nazionali i nostri pezzi raccontavano una realtà completamente diversa da quella che veniva raccontata da La Sicilia».

Insomma, Telecolor rappresentava l'unica alternativa al monopolio del mercato (anche pubblicitario) in Sicilia. «E questo – spiega Rizzo nel corso della sua audizione – era un altro elemento per cui Ciancio mirava ad acquisire la proprietà di Telecolor. Cosa che più volte aveva tentato invano di ottenere, fino a quando la crisi economica del gruppo Italimprese mise Telecolor in una condizione di assoluta vulnerabilità sul piano economico e quindi Ciancio riuscì ad acquisire in due tornate la totalità del pacchetto azionario, intestandola alla moglie e alla figlia».

«L'azione di normalizzazione sulla redazione di Telecolor non è avvenuta in un giorno, ma è stata un'azione graduale che si è protratta nel tempo. Con la scusa che bisognava risparmiare ci toglievano totalmente i mezzi per potere lavorare, e addirittura siamo arrivati al paradosso che quando arrestarono Provenzano abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione all'amministratore delegato, cioè a un ragioniere, per far partire un inviato speciale per andare a seguire l'arresto di Bernardo Provenzano ! Non ci facevano pressioni su cosa dovevamo scrivere, ma semplicemente non ci facevano lavorare. Ci hanno tolto gli operatori, ci hanno tolto i tecnici di montaggio, hanno ridotto la televisione in una condizione in cui era difficilissimo continuare a lavorare».

«Poi hanno fatto un'altra operazione propedeutica a quella dei licenziamenti [...] Ciancio crea un'agenzia, che si chiama Asi, di proprietà della famiglia Ciancio e diretta dalla figlia di Ciancio. Questa agenzia [...] viene incaricata senza che nessuno di noi venga coinvolto, contattato o avvertito (tantomeno vengono avvertiti il direttore o il Pag. 20comitato di redazione che da contratto dovrebbe essere consultato di fronte a una cosa di questo genere) di occuparsi totalmente dei servizi sportivi. Telecolor forniva all'Asi i tecnici di montaggio, gli operatori, i macchinari, tutte le strutture, l'energia elettrica, tutto quello che serviva per la produzione di servizi sportivi e in più pagava anche le uplink, che sono sostanzialmente i noleggi dei passaggi satellitari per trasmettere via satellite [...] l'Asi non spendeva una lira, spendeva tutto

Telecolor e in più Telecolor dava all'Asi 750 mila euro ogni anno. Finchè, il 2 settembre 2006, la redazione di Telecolor decide di scioperare di fronte a questa situazione. Angela Ciancio, la figlia di Mario Ciancio, convoca i rappresentanti sindacali della redazione, il comitato di redazione e il direttore in una riunione nei locali de La Sicilia, e viene detto in maniera molto chiara che o noi accettavamo che l'Asi si occupasse anche di tutta la cronaca, non soltanto dello sport, oppure sarebbero stati assunti «provvedimenti drastici». [...] Secondo quanto ci veniva chiesto dalla signora Angela Ciancio l'agenzia Asi avrebbe dovuto occuparsi totalmente dell'informazione, sarebbe stata una sorta di redazione parallela che avrebbe seguito i casi «più sensibili», mentre noi ci saremmo occupati della parte residuale [...] La risposta è stata categorica: non se ne parla. La redazione ha confermato lo

sciopero ed è stato ribadito che un'informazione prodotta da soggetti che non fossero sotto il controllo del direttore responsabile della redazione, controllo fondamentale sulla base dell'articolo 6 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, sarebbe stata una violazione dell'autonomia professionale della redazione. [...] Il 22 febbraio del 2006, pochi mesi dopo i fatti che sto riferendo, viene avviata la procedura di licenziamento, ufficialmente perché bisognava risparmiare. Il risparmio doveva essere intorno ai 400.000 euro solo per la redazione».

La vertenza va avanti e in un primo momento sembra trovare – ricostruisce Rizzo – un punto di mediazione positiva.

«Il 20 giugno 2006 dovevamo vederci per la firma (dell'accordo raggiunto, ndr). Invece arriva una lettera inviata al prefetto e a noi del comitato di redazione: o accettate che l'Asi entri dentro Telecolor e faccia una redazione parallela, per cui voi venite esautorati e vi garantite lo stipendio, oppure noi procediamo con i licenziamenti. Il risultato è stato che noi abbiamo rotto il tavolo. [...] Il 2 luglio vengono eseguiti i primi due licenziamenti, quelli del collega Sciacca e del collega Fabio Albanese, rispettivamente vice caporedattore e caposervizio. Il direttore Nino Milazzo che, sempre sulla base del contratto nazionale di lavoro, avrebbe dovuto avallare i licenziamenti, si è rifiutato e si è dimesso per protesta. A quel punto Ciancio convoca una redattrice, Michela Giuffrida, che doveva essere anche lei licenziata, e la nomina direttore. Noi non votiamo la fiducia nei confronti di questa persona e sono

scattati i licenziamenti per gli altri colleghi che rimanevano. Se non ricordo male, l'Asi è stata messa in liquidazione sei o dodici mesi dopo il nostro licenziamento e non ha mai fatto altro».

La vicenda in questione è stata affrontata dal giudice del lavoro del tribunale di Catania che, con sentenza n. 4538 del 2009, ha dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo, ordinando a reintegra nel posto di lavoro con il pagamento di un'indennità pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento. La decisione Pag. 21è divenuta esecutiva con la sentenza in Cassazione n. 770.15 del 19 gennaio 2015.

Sulla vicenda Telecolor il comitato ha audito anche Nino Milazzo che fu, appunto, l'ultimo direttore prima dei licenziamenti a cui si riferisce la succitata sentenza. Milazzo (della cui audizione diamo conto più diffusamente in altra parte di questa relazione) ha ricostruito per il Comitato non solo la cifra giornalistica di quell'esperienza ma anche il rapporto che ebbe durante quegli anni con l'editore dell'emittente, ovvero il gruppo Ciancio.

«Non solo Telecolor si atteggiava a un'autonomia assoluta e impenetrabile – ha ricordato Milazzo – ma diventava un condizionamento per gli altri, nel senso che chi avesse voluto omettere o falsificare era costretto a seguirci... Non ho mai avuto nessuna pressione da nessuno. Nessuno ha osato mai dirmi cosa dire o non dire. Mai nessuno ha osato farmi una telefonata. Anzi, a testimonianza dell'assoluta, quasi maniacale autonomia con cui volevo affermare il ruolo della testata, ricordo che in un'occasione un servizio pubblicitario introdusse irregolarmente elementi di informazione, allora feci un editoriale attaccando l'azienda e dicendo che non si permettessero più di farlo. Cito questo episodio non per vanità o per dire che sono stato forte, ma per dire che la nostra autonomia era talmente vigorosa e urticante che feci un attacco all'azienda di cui ero dipendente e nessun osò dirmi nulla. Da questo

punto di vista, non ho avuto pressioni» (13).

Anche l'onorevole Michela Giuffrida, giornalista, oggi parlamentare europeo e all'epoca della vertenza Telecolor direttore ad interim dell'emittente, conferma questo punto di vista: «La redazione di Telecolor è sempre stata un punto di riferimento per il panorama informativo nazionale. Nella redazione di Telecolor c'erano tutti i corrispondenti dei giornali nazionali, che liberamente, così come facevo io, scrivevano ciascuno per il proprio quotidiano». E sui rapporti con l'editore, aggiunge: «Non ho mai subìto pressioni o richieste e non sono mai stata condizionata dalla presenza della famiglia Ciancio» (14).

Sui sei licenziamenti (quattro dei quali avvennero durante la sua direzione ad interim), puntualizza la Giuffrida: «Il mio coinvolgimento è praticamente inesistente. La procedura di licenziamento di Telecolor comincia con comunicazione preventiva il 22 febbraio 2006, direttore Nino Milazzo. In quel momento l'azienda denuncia un esubero di nove unità... Da dipendente anziano, io vengo nominata direttore ad interim nel momento in cui il direttore Milazzo si dimette e dopo di me, dopo questo periodo, credo già a settembre o il primo ottobre, comunque non più tardi di allora, arriva il nuovo direttore...» (15). Alla domanda se, nella sua qualità di direttore, avrebbe potuto evitare quei licenziamenti, la risposta dell'onorevole Giuffrida è netta: «Ritengo che i licenziamenti sarebbero comunque andati a buon fine, non potendo

Pag. 22nessuno interagire con questa procedura, che allora l'editore estrinsecò per motivazioni economiche. Certamente qualunque mio atto non avrebbe potuto intaccare la volontà che l'editore... Io non li ho certamente avallati: è una procedura che ha visto il suo epilogo in quella data ma non ho avuto alcun ruolo in questa procedura» (16).

Resta – tra la Giuffrida e il suo predecessore Milazzo – una lettura diametralmente opposta sulle ragioni che indussero la famiglia Ciancio a procedere a quei licenziamenti.

«La mia idea – ci ha detto Nino Milazzo – è che si è partiti da una crisi economica, ma si è colta questa difficoltà per smantellare una redazione e una testata che disturbava i manovratori perché era incontrollata e incontrollabile. Nessuno osava intervenire. La mia opinione è questa. La cosa si realizzò anche perché io avevo detto che se avessero fatto un solo licenziamento, mi sarei dimesso. Naturalmente, questa affermazione fu colta al volo dall'editrice, che era la figlia di Ciancio, per fare un primo licenziamento che mi indusse a dimettermi. Poi seguirono altri licenziamenti» (17).

Di segno opposto la valutazione di Michela Giuffrida: «Io non ho motivo di supporre che la redazione di Telecolor sia stata smantellata per questo» (18).

2.5) La mafia nel litorale romano.

La vicenda di Federica Angeli, cronista de la Repubblica per la cronaca di Roma, inizia con una video-inchiesta girata all'interno del lido di Ostia Orsa Maggiore. In questo lido, con una serie di sotterfugi e grazie a complicità nella struttura tecnica del municipio di Ostia, erano riusciti ad entrare nella gestione anche esponenti della criminalità locale, in particolare Armando Spada, che il 4 novembre 2014 sarà tra gli arrestati di un'operazione congiunta tra Polizia di Stato, carabinieri e Guardia costiera su mandato della DDA di Roma.

Racconta la giornalista nel corso dell'audizione (19): «Quando si accorge della telecamera, Spada mi chiede di spegnerla e di cancellare quanto avevo registrato. Mi dice che se non avessi fatto questo mi avrebbe sparato in testa. I ragazzi che erano con me, non conoscendo lo spessore criminale di queste persone che operano esclusivamente su Ostia, gli dicono: “Che hai detto ? Ci hai minacciato ?”. Di fronte a questa provocazione, [...] mi prendono, per un'ora e mezza mi chiudono in una stanzetta e mi perquisiscono. Armando Spada mi dice chiaramente: «Qui a Ostia per trent'anni ha funzionato così. Adesso tu ti fai gli affari tuoi, ti giri dall'altra parte e fai un'inchiesta su altro, perché Pag. 23non esiste che finora abbiamo campato bene e adesso arrivi tu. Chi sei ? Ha sempre funzionato

così !»

Successivamente la Angeli è testimone anche di uno scontro notturno, a colpi di coltello e di pistola, tra esponenti del clan Triassi ed esponenti del clan Spada. La giornalista non si limita a scriverne ma decide di denunziare i fatti ai carabinieri. Ed è in quel momento, anche alla luce di nuove minacce che nel frattempo ha ricevuto, che la Angeli viene messa sotto protezione.

Di fronte a una sovresposizione così manifesta della cronista de la Repubblica (aggredita platealmente perfino sulle pagine dei socialnetwork da esponenti della famiglia Spada), il comitato ha cercato di approfondire anche il comportamento sulle vicende di Ostia degli altri mezzi d'informazione. È la stessa Angeli a raccontare: «Abbiamo cinque quotidiani cartacei, l'edizione locale de Il Messaggero, più tre televisioni, che sono Canale 10, Ostia TV e un'altra più piccola. In tutti questi anni, da cittadina di Ostia prima ancora che da giornalista, leggendo mi sono resa conto che, tranne Alessandro Fulloni che stava al Corriere della sera ed era un ottimo collega, non ci sono stati altri che hanno fatto qualcosa in più rispetto alla pubblicazione del comunicato che ci potevano passare la polizia o i carabinieri su operazioni che c'erano state. [...] Devo dire che a

l'Espresso Lirio Abbate ha fatto diverse cose su Roma, citando sempre queste famiglie criminali e ovviamente allargando il tiro ad altri gruppi criminali, come i Carminati. [...] Tuttavia non ho visto nessuno proseguire l'inchiesta o fare un passo in più. Non sono in grado di dire se sia stato per paura o per mancanza di volontà. Per quanto riguarda il mio giornale, all'indomani dell'assegnazione della scorta, mi ha impedito di scrivere ancora di Ostia per una questione di mia sicurezza. È stata una decisione che in parte ho condiviso e in parte no, perché da quel momento si è smesso di parlare di Ostia».

Sempre sulla zona del litorale romano opera il giornalista Luigi Centore, giornalista pubblicista, che si occupa prevalentemente di Ardea, una cittadina circa trenta chilometri a sud di Ostia, con quasi 50 mila abitanti. Anche Centore, che attualmente scrive per la testata locale Il faro on line, è stato sentito in audizione (20). In particolare la sua vicenda nasce da alcuni articoli, a cui hanno fatto seguito anche interrogazioni comunali, sul fatto che in un terreno demaniale molto ampio fossero sorte negli anni diverse attività economiche e commerciali senza alcuna autorizzazione. Si tratta di circa sessanta capannoni in località “Le Salzare”. Dopo aver denunciato questa storia, ed altre vicende legate ad appalti comunali, ha subito due attentati contro la sua auto: il primo nel 2005 ed il secondo nella notte tra il 9 ed il 10 luglio 2013.

Non sono stati casi isolati. Negli ultimi anni ad Ardea sono state bruciate diverse auto di esponenti delle istituzioni tra cui il sindaco, il presidente del consiglio comunale e il presidente della Commissione ambiente. In quel territorio esiste solo un'altra rivista on line, oltre quella con cui collabora Centore, e anche il direttore di quella testata è stato minacciato. Spiega Centore: «Ogni volta che mi sono interessato Pag. 24di problemi amministrativi relativi ad appalti e a gestioni che io ho ritenuto poco chiare (molte sono poi finite presso il tribunale di Velletri) sono successe intimidazioni, minacce, incendi di auto anche ai miei familiari...»

Le denunce presentate da tutti i danneggiati non sembrano aver portato ad alcun risultato giudiziario al momento. La vicenda di Ardea è un altro paradigma di come sia difficile il racconto dei fatti criminali nei territori lontani dalle luci della ribalta, anche se si trovano a pochi chilometri da Roma.

2.6) La solitudine dei cronisti minacciati.

Sui rischi di isolamento cui vanno incontro i giornalisti minacciati anche all'interno delle loro stesse redazioni è stato audito Carlo Bonini, inviato de la Repubblica e consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti (21).

«Quasi sempre la minaccia produce un effetto perverso, perché il collega minacciato, intorno al quale immediatamente si stringe una qualche forma di solidarietà, passati un mese, due mesi o tre mesi, diventa un problema per la sua redazione e per gli altri colleghi. Normalmente, quindi, diventa due volte vittima: è vittima prima di chi lo minaccia e poi di un clima di sostanziale fastidio, indifferenza o addirittura isolamento nel suo stesso contesto di lavoro».

«Quello che invece mi preme dire e che personalmente ho potuto osservare e osservo è che, come sempre, c’è un punto critico, che riguarda appunto la tenuta del sistema informativo rispetto alle minacce delle mafie, piccole, medie o grandi che siano, e che ha a che fare con lo stato miserabile (io uso questo aggettivo consapevolmente) dell'informazione italiana. Quando dico «miserabile» intendo dire che il mercato dell’ informazione in Italia, non diversamente da altri Paesi europei, come sapete, sta attraversando una crisi strutturale profonda. Il numero dei disoccupati ormai è molto alto. Le figure professionali sono sempre più evanescenti dal punto di vista delle garanzie. Come voi sapete, nella legge istitutiva dell'Ordine esiste storicamente una differenza tra il giornalista professionista e il cosiddetto «pubblicista». Oggi, di fatto, il rapporto tra pubblicisti e professionisti si

è capovolto. Il mercato del lavoro non produce più praticanti e, quindi, non produce più professionisti o ne produce un numero molto ridotto. Il lavoro dei giornali, delle radio e delle televisioni pesa sempre di più e per lo più sulle spalle di giornalisti che sono formalmente pubblicisti, ma di fatto spesso fanno un lavoro da professionisti. Come se non bastasse, questi colleghi, che da un punto di vista formale sono già più deboli e più fragili nelle garanzie, si misurano con un mercato del lavoro dove la retribuzione media di un pezzo di cronaca non supera i quindici, venti euro lordi».

«È evidente che per un'organizzazione criminale condizionare e manipolare l'informazione in una grande città come Roma è un pochino Pag. 25più complicato. È un po’ difficile far uscire, sulle cronache locali dei quotidiani che si stampano a Roma, notizie pilotate e utili alle organizzazioni criminali. Diventa molto più agevole farlo in provincia e in periferia. Non sto pensando solo alla Campania o alla Sicilia, ma anche al Lazio. Penso ai giornali locali della nostra regione, dove il grado di intimidazione e di intossicazione cresce al crescere della fragilità del tessuto che si trova di fronte».

Altra esperienza significativa, che il Comitato ha potuto raccogliere, è quella di Rino Giacalone, giornalista trapanese, uno dei più attivi – e dei più esposti – sul fronte dell'informazione su cosa nostra. La «solitudine» in questo caso viaggia sul crinale delle querele per diffamazione, assai spesso strumentali – per l'uso e l'abuso che se n’è fatto – nei confronti dei giornalisti (ne parliamo più diffusamente in altra parte di questa relazione).

«Io non mi sono mai sentito intimidito più di tanto. Le intimidazioni sono state ben altre e sono state le querele subìte – ha spiegato Giacalone al Comitato –. Una di queste querele in sede civile l'ho appena perduta con l'ex sindaco Girolamo Fazio di Trapani, una querela nata da un articolo in cui si diceva che quel sindaco, per negare la cittadinanza onoraria a un ex prefetto, Fulvio Sodano, di recente scomparso, aveva detto che l'antimafia faceva più danno della mafia. Mettevo in evidenza che nei pizzini che erano stati allora appena ritrovati della corrispondenza particolare di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso sosteneva la stessa cosa... Sono stato condannato a pagare 25 mila euro. La sentenza è già esecutiva: il sindaco Fazio ha messo in azione il precetto. Per valutare l'entità del danno morale subìto da questo signore considerate che questo articolo venne scritto mentre

lui era alla prima sindacatura: uscì l'articolo, affrontò la seconda candidatura venendo eletto con il 70 per cento dei consensi a Trapani, e successivamente venne eletto deputato regionale di Forza Italia, primo degli eletti. Quell'articolo gli ha fatto grandissima pubblicità più che danno...

In questo momento è in itinere il procedimento che mi vede citato direttamente in giudizio perché alla morte di un importante boss di Mazara del Vallo, Mariano Agate, nel ricordare le malefatte di quell'uomo (bambini straziati dal tritolo, omicidi, la condanna per la strage di Capaci) mi sono limitato a dire che, come Peppino Impastato diceva – perdonate il termine – che «la mafia è una montagna di merda», con la morte di Mariano Agate un pezzo di questa montagna veniva meno. La vedova mi ha querelato, un pubblico ministero a Trapani dapprima ha tentato di farmi incontrare la vedova per stringerle la mano e vedere di rimettere la querela ma io non mi sono presentato, e adesso sono citato in giudizio per avere dato – credo – a un mafioso quello che si merita».

Infine, tra i giornalisti più attivi nella denuncia di vicende poco trasparenti nel settore dei rifiuti e delle infiltrazioni mafiose nell'economia e nella politica locale (in una zona che resta spesso nell'ombra come la provincia di Ragusa) va ricordato anche il giovane giornalista Paolo Borrometi che ha scritto numerosi articoli sul suo blog La spia. E che per questo lavoro di scavo e di investigazione è stato fatto oggetto di significative minacce.

3. Gli elementi di fragilità del mestiere di giornalista.

3.1) La sottovalutazione del fenomeno delle minacce.

Nell'ultimo rapporto elaborato da Ossigeno per l'informazione è stata fatta, su incarico specifico della Commissione Antimafia, un'analisi puntuale non solo dei dati sul fenomeno delle minacce e delle intimidazioni subite dai giornalisti italiani, ma anche su come sono percepite dalla classe politica, dall'opinione pubblica diffusa e dagli stessi giornalisti.

«Le intimidazioni, le minacce, gli abusi e le forzature del diritto condizionano la vita e il lavoro di migliaia di operatori dell'informazione, e rimangono in gran parte impuniti» scrive il rapporto. Un'analisi su 1227 giornalisti vittime di intimidazioni fra il 2011 e il 2014 rivela la seguente composizione qualitativa: avvertimenti 43 per cento, aggressioni e danneggiamenti 21 per cento, querele pretestuose e altri abusi del diritto 36 per cento. Questi e altri dati (esposti dettagliatamente nel rapporto finale che la Commissione ha acquisito) confermano che in Italia le intimidazioni ai giornalisti non sono episodiche, si manifestano da anni con un trend costante (oltre 300 ogni anno), sono diffuse sull'intero territorio nazionale e soprattutto stanno divenendo più frequenti (il 50 per cento di incremento nell'ultimo anno).

Per contro, scrive il rapporto di Ossigeno per l'informazione, «i media, la politica e gli stessi giornalisti continuano a ignorare un problema così grave e di così vaste dimensioni. La negazione del problema è l'ostacolo principale da superare. Si ottiene l'oscuramento dando visibilità mediatica soltanto agli episodi più eclatanti e rappresentando il fenomeno complessivo come un insieme di piccoli fatti locali non collegati da una matrice comune. Ciò consente anche alla politica di minimizzare il problema e di occuparsi soltanto delle intimidazioni più gravi ed evidenti, trascurando le cause generali del fenomeno.

Anche la solidarietà sociale verso i giornalisti minacciati è debole. Esprimere solidarietà a un giornalista minacciato in alcune parti d'Italia è considerato rischioso e spesso la solidarietà è formale, fredda, rituale. Inoltre, negli ultimi anni le dichiarazioni pubbliche di vicinanza ai giornalisti minacciati sono diminuite.

Molti, soprattutto i cronisti locali, avvertono il clima di paura e subiscono le intimidazioni senza reagire. Ma altri trovano il coraggio di ribellarsi. [...] Sono moltissimi i giovani giornalisti che negli ultimi anni hanno sfidato il silenzio imposto dalle cosche e hanno vinto la partita, facendo conoscere informazioni importanti cui l'opinione pubblica altrimenti non avrebbe avuto accesso.

Sulla molteplicità di strumenti per mettere a tacere o condizionare un giornalista, la ricerca di Ossigeno per l'informazione conferma le valutazioni che sono state offerte al Comitato da quasi tutti gli auditi.

«In Italia si può mettere a tacere un giornale e un giornalista senza ricorrere alla violenza. Si possono usare strumenti legali potenti ed efficaci come le querele per diffamazione, come le citazioni per danni che – anche quando vengono attivate senza fondato motivo – riescono a determinare forti condizionamenti. Riescono a farlo già prima che un Pag. 27giudice esamini le denunce e decida sulla loro ammissibilità. Questi veri e propri abusi del diritto sono consentiti da leggi anacronistiche e punitive nei confronti dell'informazione giornalistica e di chi la produce e la diffonde.».

3.2) L'informazione precaria: freelance, sommersi, marginali.

Dal Terzo Rapporto di Ossigeno per l'informazione 2011/12 si evidenziava come anche l'OSCE avesse rimarcato che in Italia «è necessario rompere la spirale che produce da anni una progressiva intensificazione dell'uso della violenza e del ricorso agli abusi per condizionare l'attività giornalistica e impedire la pubblicazione di notizie sgradite».

Un clima sempre più condizionante per chi osserva i fatti, raccoglie informazioni, per chi non si ferma alle versioni parziali, alle “veline”, ai comunicati ufficiali.

Per rompere la spirale, è indispensabile soccorrere e sostenere soprattutto i cronisti locali, i giornalisti, i fotoreporter, gli operatori televisivi di piccole testate locali, freelance e blogger che raccontano – spesso in esclusiva – ciò che accade nei piccoli comuni e nelle terre di mafia; i giornalisti che stanno nei fatti, quelli che sono più attenti ai risvolti degli avvenimenti, quelli che si documentano direttamente, quelli che si spingono più avanti. Occorre premiarli, incoraggiarli, indicarli ad esempio. È necessario, in sintesi, dare ossigeno all'intero sistema dell'informazione per respingere una concezione rinunciataria, burocratica, accomodante del giornalismo.

Nell'ultimo rapporto Ossigeno per l'informazione si evidenzia come questa «marginalità» sia esasperata da una situazione di crescente debolezza economica delle testate, soprattutto di quelle della carta stampata. «Negli ultimi quattro anni la crisi ha ridotto sensibilmente le risorse dell'editoria. Il fatturato totale delle tv è sceso sotto dieci miliardi. Il mercato pubblicitario ha subito un calo del 14,6 per cento in nove mesi, penalizzando soprattutto la carta stampata. In quattro anni la crisi ha espulso dalle redazioni duemila giornalisti professionisti su diciottomila. Altre migliaia di operatori dei media hanno perso il lavoro o hanno subito sensibili riduzioni di stipendio. La politica ha acquisito più potere sulle fonti di finanziamento all'editoria e la criminalità organizzata ha trovato nuove occasioni per infiltrarsi nei media. Tutto ciò ha ridotto lo spazio dell'informazione

giornalistica di qualità, ha ridotto il pluralismo, l'indipendenza e l'autonomia dei giornalisti.»

Oggi i giornalisti con un contratto di lavoro stabile sono soltanto 15.891 (13.048 professionisti, 2.700 pubblicisti e 143 praticanti) a fronte di quasi 60 mila operatori a vario titolo nel settore. E la categoria subisce una progressiva, inarrestabile erosione visto: nel 2009 erano inquadrate regolarmente 18.859 persone, dunque in cinque anni «il tasso di contrazione dei livelli occupazionali in ambito giornalistico è 6,4 volte maggiore di quello della generalità del sistema Paese» spiega Andrea Camporese, presidente dell'Inpgi (l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti). Se si valuta che i giornalisti professionisti sono in totale 29.110, se ne ricava che – tolti i 13.048 Pag. 28contrattualizzati stabilmente – il 55,18 per cento è in cerca di collocazione.

A ciò va aggiunta una complessiva e crescente contrazione delle retribuzioni dei giornalisti non coperti da contratto. La ricerca “Smascheriamo gli editori” (22), presentata nel 2010 dall'Ordine nazionale dei giornalisti, ha analizzato la situazione dei freelance di una cinquantina di testate nazionali e locali: articoli pagati meno di tre euro e compensi percepiti dopo anni o mai. Nessun settore è immune: dalla carta stampata ai giornali online, dalla radio alla tv.

3.3) Le “persuasioni legali”.

Come abbiamo potuto constatare dalle audizioni, al di là delle minacce tipiche, va aggiunto il fenomeno – peraltro in forte espansione – di un uso strumentale e spesso intimidatorio di alcuni strumenti del diritto.

In particolare, le audizioni di Milena Gabanelli (23) e di Pino Maniaci (24) hanno fatto emergere il delicato aspetto delle querele temerarie e dell'abuso nel ricorso alla causa civile per danni, fenomeni piuttosto diffusi che tendono ad intimidire i giornalisti con richieste economiche esorbitanti e del tutto sproporzionate rispetto all'eventuale danno effettivamente arrecato in caso di errore del cronista.

Su questo punto, di estremo interesse per il comitato è stata l'audizione della signora Milena Gabanelli, responsabile del programma televisivo Report. La Gabanelli e il suo programma hanno ricevuto richieste di risarcimento per una cifra complessiva superiore ai 250 milioni di euro («Ne abbiamo persa solo una in appello per 30 mila euro»): dalla compagnia telefonica HG3 137 milioni di euro ai 10 milioni richiesti dall'editore catanese Mario Ciancio.

«Premetto che io non voglio trattamenti di favore e nemmeno li auspico per la mia categoria. Credo che possiamo fare molto bene, ma anche molto male. Pertanto, nel momento in cui sono accertati la malafede e il dolo, io voglio assolutamente essere punita e non voglio alcuna clemenza. Ciò premesso, riassumo quello che è successo in questi diciotto anni di Report: al momento io ho sessanta cause aperte. Va bene, si tratta di un programma d'inchiesta duro e aggressivo, ragion per cui, giustamente, si determinano delle reazioni. La cosa che non è tollerabile, a mio avviso, è che buona parte delle cause civili non hanno presupposti. Quando mi arriva una querela, io sono felice. Vuol dire che c’è un filtro, che c’è un magistrato che valuta se ci si infilerà nel processo oppure se non ci sono gli elementi. Nelle cause civili, invece, come voi sapete, basta che uno decida che l'hai guardato

storto e ti chieda un sacco di soldi e tu ti infili automaticamente dentro il processo e stai a bagnomaria fino a dieci anni. Il punto è che si innesca un Pag. 29meccanismo perverso. Vengono chieste cifre che non hanno ragione di essere, perché non si capisce dove è stato il danno. Parliamo di milioni di euro. Me n’è arrivata una per 137 milioni di euro, che è durata otto anni, dalla compagnia telefonica H3G. Si è chiusa l'anno scorso e si è chiusa bene. Io avevo chiesto che venisse considerata lite temeraria. Tuttavia, il giudice ha valutato di no, come anche in altri casi».

Non di rado, nell'esperienza della Gabanelli, l'intenzione dissuasiva si manifesta già nell'annuncio di un'azione legale, a prescindere dal fatto che venga o meno realizzata.

«Te lo dicono prima. Ti dicono che, se tu parlerai di questa cosa, ti arriverà la lettera dell'avvocato che dice: «Sappiate che si tratta di una compagnia quotata», oppure «l'immagine dell'imprenditore tal dei tali» o «del mio assistito, se affrontate quell'argomento, verrà danneggiata. State bene attenti, altrimenti procederemo per le vie legali e ne discuteremo nei luoghi di competenza». È una formula di prassi. Almeno nell'80 per cento dei casi. Poi ci sono state querele annunciate e mai fatte: Moncler, per esempio, ha annunciato una grande causa per danni, che, però, finora non è mai arrivata. Ci sono, però, cinque anni di tempo. Cremonini aspettò quattro anni e nove mesi e alla fine ci fece la sua citazione per dieci milioni di euro».

«Come dicevo, un freelance o un piccolo editore, quando si trova delle cause milionarie, certo può pensare di essere sicuro del fatto suo e, quindi, di vincere ma, con i tempi della giustizia civile in Italia, parliamo, se va bene, di quattro anni. In quegli anni chi paga l'avvocato ? Ovviamente, se il giornalista non è tutelato, se lo deve pagare di tasca sua, altrimenti lo paga il piccolo editore, ma anche per il grande editore questo diventa un problema. Nel mio caso, fortunatamente, alle mie spalle ho la RAI. Tuttavia, con sessanta cause, di cui una buona parte chiede risarcimenti danni da dieci milioni in su, quanto deve accantonare l'azienda dentro al fondo rischi ? Quando ci sono delle cause così pesanti, per un editore importante, delle cifre considerevoli devono essere accantonate».

Diversa è la disciplina normativa prevista in altri Paesi europei su eventuali abusi nel ricorso allo strumento della querela o dell'azione civile per danni. Dice la Gabanelli: «Io ho indagato su che cosa succede anche in altri Paesi. In Francia è interessante il fatto che, quanto meno prima di entrare automaticamente nel processo c’è un filtro, ovvero c’è un magistrato, o l'equivalente di un magistrato, che valuta se ci siano gli elementi per entrare dentro il processo. I colleghi di Panorama della BBC, un programma che va in onda tutte le settimane, tutto l'anno, da tempo immemore, non hanno un decimo delle cause che ho io. Perché ? Eppure non è un programma all'acqua di rose il loro... Nel diritto anglosassone, che, a mio avviso, dovrebbe essere preso come esempio, la lite temeraria verso il giornalista è considerata un sopruso, un'intimidazione e un condizionamento della

libertà d'informazione: che è protetta, ovviamente, dalla Costituzione. Pertanto, viene punita in maniera esemplare, fino a quasi un multiplo di ciò che viene chiesto. Quando chiedi 10 milioni di euro e rischi di venir condannato a pagarne 20, giustamente ci pensi un po’. Se ci sono gli elementi, va bene, ma se lo fai puramente per fare in modo che il giornalista per cinque, sei, sette od otto anni non tocchi più quell'argomento, è diverso. Pag. 30Nel nostro caso, in Italia, è prevista la sanzione per le liti temerarie. l'articolo 96 del codice di procedura civile la prevede ma, a mia memoria, io non ricordo che sia mai stato sanzionato qualcuno per lite temeraria. Nei rari casi in cui è successo, il giudice ha stabilito che colui che aveva disturbato il giudice per niente si beccasse una sanzione di mille euro ! Certo, paghi le spese legali delle persone che

hai portato in tribunale per niente, ma che cosa importa al signor Scaroni di turno, alla compagnia telefonica, al grande imprenditore di dover rischiare di pagare 20 mila euro fra sei sette anni ? Più o meno sono queste le spese che il giudice liquida per il pagamento delle spese legali... Al massimo il rischio che corri è di pagare mille euro proprio perché la causa non aveva ragione di esistere».

«[...] Se si assume il fatto che la libertà di informazione è un valore che va tutelato e preservato, bisogna, secondo me, punire con sanzioni esemplari chi interviene temerariamente sul giornalista per tappargli la bocca. Il parametro giusto, io credo, potrebbe essere quello di prendere come riferimento il danno che viene chiesto. l'altra strada potrebbe essere quella di mettere un filtro. Mentre la prima interviene solo nel caso di lite temeraria con il giornalista, proprio per il lavoro che svolge il giornalista, l'altra vale per tutti. Varrebbe anche per i comuni cittadini. Per evitare che ci si infili dentro un processo per le liti da cortile, o anche non da cortile, io credo che una strada potrebbe essere quella del filtro, prima di avventurarsi in questo mondo che tiene a bagnomaria anche per dieci anni».

Certo, l'esperienza della Gabanelli muove da una condizione del tutto particolare: il rapporto con la Rai, committente della trasmissione Report, regolato da condizioni di particolare tutela nei confronti degli autori del programma.

«Noi non siamo dipendenti RAI e quindi la tutela legale è da decidere volta per volta. Un anno ce la volevano togliere e io ho cercato sul mercato una polizza per tutti noi, per me e per i miei collaboratori. Alla fine sono riuscita a trovare sul mercato americano una compagnia che assicurava il prodotto dalle cause, ma non ci copriva per le spese legali, e il motivo è stato il seguente: “Voi siete bravi e diligenti, tant’è che finora, incrociando le dita, non avete perso nessuna causa. In Italia, però, tutti fanno le cause civili e si entra automaticamente dentro al processo e, quindi, la spesa legale è una spesa certa. Nessuna compagnia di assicurazione assicura una spesa certa. Della serie: vi chiedono 100 milioni di euro di danni ? Nessun problema. Noi vi assicuriamo per quello, ma gli avvocati ve li pagate voi”».

«Adesso c’è una clausola inserita nel contratto, nella quale la RAI dice che ci paga le spese legali e ci tutela in caso di soccombenza, salvo in caso di soccombenza dovuta a dolo o colpa grave, come è giusto che sia. Questo, però, avviene dal 2007. Noi siamo in onda dal 1997. I primi dieci anni li abbiamo rischiati tutti sulla nostra buccia. Di fronte alle situazioni problematiche mi consulto con l'ufficio legale della RAI. Sono avvocati, ci mancherebbe altro. Ascolto i suggerimenti. Non mi è mai capitato che mi censurassero, ma io mi consulto molto spesso. A volte basta una parola per evitare problemi. [...] Non temiamo le cause, dobbiamo solo essere certi che eventualmente le vinciamo».